【税務調査 前編】「我々の役割は“三方一両損”で収めること」 元国税の税理士が語る税務調査対応の極意とは

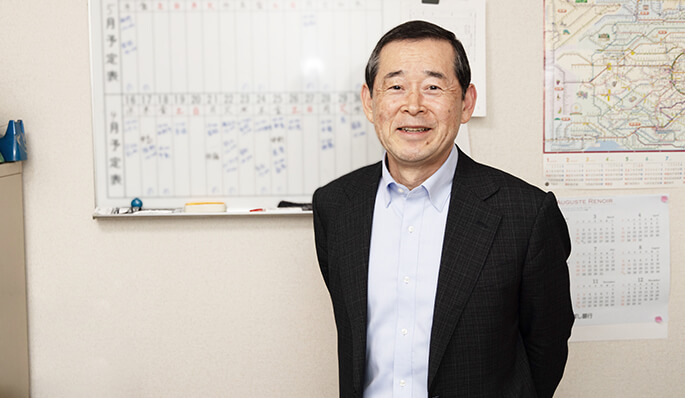

峰博行税理士事務所 代表 峰博行氏経営者にとって気になるものの1つが、税務調査です。税務署がいつやってくるのか、と不安に思う人は少なくないはず。自ら国税で税務調査に携わった経験を持つ峰博行氏(峰博行税理士事務所代表、税理士)は、「1回調査に来てもらえれば、落ち着くこともできますよ」と話す。多くの税理士とは一味違うスタンスで税務調査について語る峰氏に、調査対象になった場合の心構えなどをうかがった。

記事では、「前編」で最近の調査の動向など、「後編」では調査対象になったときの注意点、対応の方法などを中心にまとめた。

“グレーゾーン”への対応がわかる

――事務所の概要からお聞かせください。

峰(敬称略) 廃業する先生のお客さまを引き継ぐ形で事務所を開設したのは、2013年です。それまで税務署・国税局に在籍していて、今回のテーマである税務調査にも多く携わりました。

顧問先は、開業当時の15件から、今は70件弱になりました。業種を問わずお手伝いさせていただいていますが、最近は時勢を反映してか、システムエンジニア(SE)、運送業などのお客さまが増えています。

事務所の体制は、現在、税理士2名に職員2名となっています。今後、調査経験があり人生経験豊富な国税OBを積極的に受け入れていきたいというのが私の考えで、そのためにも引き続きクライアントの獲得に力を入れようと思っています。

――国税での経験は、税理士業務にどのように生かされるのでしょう?

峰 一般の税理士さんの中には、色々なタイプの方がおり、杓子定規に「白か黒か」という発想をする人もいます。その上で、とにかく「危ない」出費はすべて黒、すなわち「経費にできません」という対応をされる方も多いです。そうしておけば税務署に指摘されるリスクも低いでしょう。しかし、顧客の納税額は、その分膨らんでしまいます。

実際の経済活動においては、白か黒か、いちがいに言えない“グレーゾーン”の事例があります。それをどこで線を引くのか、決めるのは税務署です。その場合、当然法に照らした理屈や税務署の一貫した方針なども基準になるのですが、判断に迷うケースでは、署や調査官の「さじ加減」の要素が大きくなることもあります。

そうした部分も含めて、調査する側にいた私は、そのような要素を熟知しています。ですからお客さまの利益をできるだけ損なわないよう、「これくらいはOKです」「それはやめておきましょう」という具体的なアドバイスが可能です。この点は自信をもって言うことができます。

調査件数は「コロナ前」に戻った

――初めに、最近の税務調査の動向についてうかがいます。新型コロナの蔓延により対面の調査ができなかった反動もあって、調査件数が急増しました。このところはどんな状況なのでしょうか?

峰 国税庁の「法人税等の調査事績の概要」(2023事業年度)によると、実際に会社などに出向いて行う税務調査(実地調査)の件数は、対前年度比約95%となっています。おっしゃるように、コロナ後に調査がワッと増えたのですが、それも落ち着いたと思います。件数自体はコロナ禍以前の水準に戻った、というのが現状です。

これも国税の内情を考えれば当然で、職員を一気に増やすようなことはできません。実地調査ができる件数には、自ずと限界があるわけです。そうした中で、このところ従来あまりなかった「簡易な接触」が増えています。

――簡易な接触というのは?

峰 申告の内容に不明な点があった場合などに、いきなり調査に出向くのではなく、電話や書面で問い合わせを行ったり、税務署に来てもらって話を聞いたり、といった調査を行うわけです。もちろんそこで申告漏れが見つかれば、実地調査同様、追徴課税が課せられます。マンパワーが限られる中で、そうやって調査件数を補完しているといえるでしょう。

実地調査に話を戻すと、さきほどの調査事績では、件数は横ばいながら、申告漏れの所得金額が前年度比で25%ほど伸びています。税務署側からすれば、調査の質、効率が向上している、ということ。わかりやすく言うと、より高額の追徴課税が発生しやすいところに調査に入り、成果を上げているわけです。

税逃れを画策するような悪質な納税者を見つけて、それを許さないというのは、税務調査の原点でもあります。今後はますますそうした傾向が強まるのではないでしょうか。

税務調査で狙われやすい会社とは

――税務署が以前よりも調査対象を選別している、ということですね。では、どのような会社が目をつけられやすいのでしょう?

峰 まずは、売上規模の大きな会社ですね。大きければ、それだけ間違いも起こりやすいですから。

業種によって売り上げの規模が違いますから、それぞれの業種の売上ランキング上位の会社には、比較的短期間で調査が行われることになります。売上下位のところが10年に1度なら、5年に1回は入る、というイメージですね。

――よく、急に売上や利益が伸びると調査の対象になりやすい、という話も聞きます。

峰 そうですね。何らかの意図を持って数字を作っているようなケースもありますから。ただ、逆にいえば、会社がその理由をきちんと説明できれば、何の問題もないわけです。税務署としては、「わかりました」と帰ることになります。

商行為という観点でみると、最近国税が特に目を光らせているのが、消費税の還付を受けた法人です。消費税は、自社の製品やサービスを提供した際に相手から税金を預かり、申告時にまとめて納めます。一方、自社が物の購入などで支払った消費税分は、そこから差し引くことができるため、後者が上回った場合には、還付の対象になるわけです。

とはいえ、消費税が免除される輸出取引の多い企業などを除き、還付になるのはレアケース。なので、例えば高い買い物をして消費税の還付を受けた場合は、本当にその買い物をしたか、購入金額を膨らましてないか、といったところが詳しく調べられることになります。

――確かに消費税の還付をめぐる不正は、時々ニュースになりますね。やるほうにとっては、それだけ「うまみ」も大きいということでしょう。

峰 ただ、国の側には、福祉財源などとして国民に広く負担してもらっている消費税をごまかすのは許しがたい、という発想があります。そういう行為を見逃していれば、適正、公平な課税という大原則が揺らぎかねませんから、それだけ目をつけられやすい、と考えるべきでしょう。

さらに言えば、消費税の調査は、比較的難易度が低いのも事実なんですよ。目に見える形で申告書に数字が出ているので、それが事実かどうかは、取引の相手先などを調べることで、だいたいつかめてしまいます。

そのほか国税に注目されやすいのは、海外取引法人やあるいは無申告の法人ですね。本来、無申告は最も「悪」なので、厳しい目が向けられることになります。あとは、過去に重加算税を課せられた悪質な行為があったケース。そういう会社は、再発の可能性があるとみなされて、3~4年に1度くらいのペースで税務調査に入られることを覚悟したほうがいいでしょう。

社長の個人口座にも要注意

――実際に税務署が調査に入った場合、「ここを見る」というポイントは、どんなところでしょう?

峰 普通の調査で必ずと言っていいほど見るのは、いわゆる「期ずれ」がないかどうか、という点ですね。例えば、本来は今期に計上すべき売上が、来期に先延ばしされていないか。売上が立っていないのに、それに付随する仕入れや経費が計上されてはいないか。意図的な行為がないかどうかはもちろん、そもそも間違いの起こりやすいところなので、精査されることになります。

また、最近の調査の特徴としては、会社の銀行口座だけではなくて、社長の口座もしっかりチェックされます。昔は、特別なことがない限り、そこまではやらなかったです。

多くの場合、大金を自分の口座に移す、というのはないですが。小遣い稼ぎの感覚で、会社の雑収入的なものの振込先を自分宛てにするとか(笑)。

――税務調査でそこまで見るようになったというのは、社長のそういう行為が増えたからですか?

峰 必ずしもそうではなくて、単純に昔は時間がかかるから、そこまではやらなかったということです。今はIT化の進展もあって、銀行照会をすれば、すぐに回答がもらえるわけです。そういう調査する側の事情が大きいように感じますね。

ともあれ、そういう時代になっているということは、経営者も心に留めておくべきでしょう。

「後編」では、税務調査になった場合の対処法などについて、引き続きお話をうかがいます。

税務署・国税局勤務の経験を活かし、税務・会計、税務調査、起業・開業支援、相続まで幅広く対応する。また、自ら不動産管理会社を経営しており、経験に基づいた節税策のアドバイスも行う。

URL:https://www.all-senmonka.jp/search/shousai/0ed492cb2d5b08b2/