【決算書 前編】決算書はなぜ大切か 自社の状況を知り経営判断に活かすには、「ここをこう読む」

田辺会計事務所 代表 田辺和史氏利益は出ているはずなのに、どうして資金繰りが厳しいのかわからない――。そんな悩みを抱える経営者は、少なくないはず。あなたは、自社の決算書をしっかり読み、理解しているだろうか?今回は、監査法人在籍中に銀行の監査を経験し、金融機関サイドの決算書の見方にも知見のある田辺和史氏(田辺会計事務所代表、税理士、公認会計士)に、決算書の読み方、活用の仕方などについて、事例も含めて話を聞いた。

記事では、「前編」で中小企業経営者が決算書を見るべき理由、そのメリットなどについて、「後編」では決算書を活用したことで経営改善を実現した事例、具体的な活用の仕方を中心にまとめた。

経営に活かす経営者は少ない

――事務所の概要を教えてください。

田辺(敬称略) 事務所自体は、昨年独立開業したばかりなんですよ。ですから、顧客を増やすことに注力しているさなかなのですが、現状は法人7割、個人3割といったところで、特に業種の偏りなどはありません。

私は、もともと大手監査法人におりまして、そこでは金融機関の監査も多く経験しました。今日のテーマに則して言えば、金融機関サイドが顧客の決算書のどこを見るのか、といった点で、そうした経験を踏まえたリアルなお話ができるのではないかと思っています。

――そこが気になる経営者は、多いのではないでしょうか。のちほど詳しくお聞かせください。まず、そもそもの話なのですが、決算書を日々の経営に活用している経営者は、多いのでしょうか?

田辺 各種の調査では、「決算書の内容を理解し、経営に活かしている」と答える経営者は全体の3~4割、という結果が出ていますよね。正直な数字だと感じます。「決算書は、税務申告のために作成するもの」「全部顧問税理士に任せている」という社長さんが、現実には多数派だと思います。

一方、そういう方に限ってとは言いませんけど、「利益は出ているはずなのに、なぜか月末に資金繰りが苦しくなる」といった悩みをお持ちの経営者が、たくさんいらっしゃいます。決算書を見れば、ある程度その原因を明らかにして対策も打てるのに、と歯痒い思いにもなるのです。

決算書に示されるのは、過去の実績です。でも、そこから将来を見通し、いろいろな判断が可能になるんですね。そういうふうに、経営に活かしていく姿勢が大切だと思うのですが。

決算書を見たほうがいい4つの理由

――逆に言えば、「決算書を見たって、何もわからないだろう」と思っている経営者が多いのではないでしょうか。そういう人に、意義を訴えるとしたら?

田辺 私なりに「中小企業経営者が決算書を見るべき理由」をまとめると、次の4点になります。

1つは、会社の現状を正しく把握するためです。売上、利益、資産および負債などの数値をつかむことで、自分の会社の経営状態を客観的に理解することができます。

2つ目は、今も触れた資金繰りの把握、改善のためです。貸借対照表などで資金の流れを把握することにより、それが可能になるでしょう。

――中小企業経営者にとって、やはり資金繰りは悩みの種です。

田辺 そうですね。この点は、改善を図った事例も含めて、あらためて説明することにします。

決算書を見る意義の3つ目は、金融機関との信頼関係を築くためです。決算書は、融資を受ける際に最も重視される資料ですから、経営者自身がその中身を理解し、きちんと説明できるというのは、大きなアドバンテージになるのです。

そして4つ目が、税務リスクや不要な納税を回避するためです。税理士任せにするのではなく、経営者自身も自社の状況を理解することで、納得感のある税務処理ができるはずです。

――そのように整理していただくと、決算書がいかに経営の“武器”になるのかがわかりますね。

メリットは3つ

田辺 決算書を活用するメリットは、第1に、経営判断の精度が上がることです。

「経営状態を客観的に理解する」といいましたが、これと対極にあるのが、「経験や勘」に依拠した経営といえるでしょう。全体が“右肩上がり”のときは、それでもいいのですが、前例のないことに直面したりすると、とたんに何をしたらいいのかがわからなくなってしまう。日頃から数字に基づく意思決定をすることで、ブレない経営を貫くことができ、判断ミスも減らすことができるのです。

2つ目に、決算から売上の減少、経費の増加、在庫の滞留といった“アラート”を察知することができる点です。これにより、問題の早期発見とそれに対する対応が可能になります。利益は出しているのに、キャッシュが不足して起こる「黒字倒産」のリスクも、大きく軽減できるはずです。

――数字に関心を持っていれば、「こんなはずでは」という事態を防ぐことができる、というわけですね。

田辺 はい。そしてメリットの3つ目は、経営目標の進捗状況の定量的な管理ができるようになることです。売上や利益の目標と現状を比較することで、達成に向けて何をすべきかがより明確になります。目標自体の修正も容易になるでしょう。

決算書の基本を確認

――そういうメリットは理解しても、「そもそも決算書のどこをどう見たらいいのかわからない」という経営者は多いと思います。あまり知識のない初心者でもわかる読み方のポイントを教えていただけますか?

田辺 わかりました。最低限必要なことから、順を追って説明しましょう。最初に申し上げておけば、常に前の年などとの比較の視点を持つこと、聞きなれない会計の専門用語が出てきても怯まない、気にしないことが大事です(笑)。

まずは、決算書の基本です。決算書(財務諸表)には、「損益計算書(P/L)」と「貸借対照表(B/S)」があるのはご存じでしょう。これに「キャッシュフロー計算書」を合わせて「財務三表」と呼ばれますが、これは中小企業では作成していない会社が多いと思います。

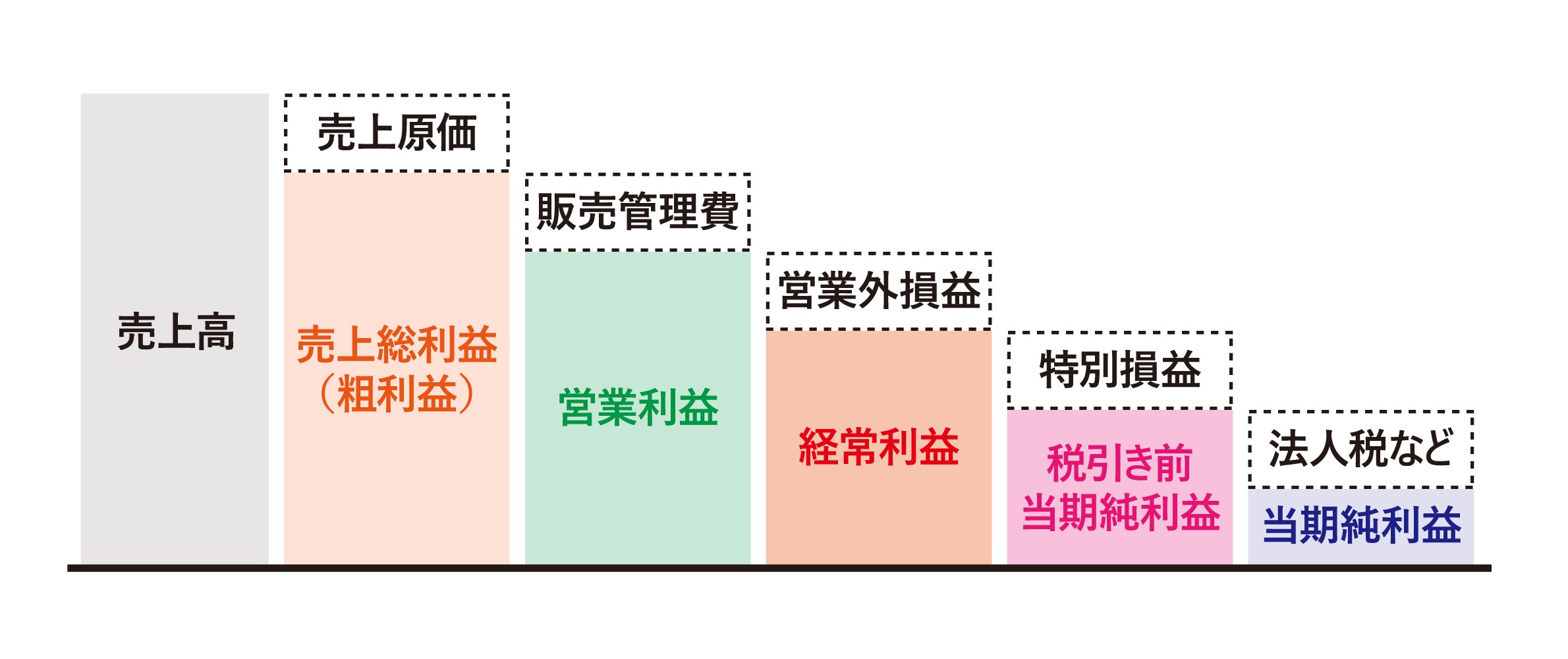

損益計算書は、事業年度など一定期間の売上、利益の状況を表したものです。売上高と営業利益、経常利益、当期利益という各段階利益が示されていますが、中でも営業利益は、「本業の儲け」がどれくらいかを測る指標ですから、とても重要な意味を持ちます。

――前年から大きく減っていたりしたら、原因を探る必要があるわけですね。

田辺 一方の貸借対照表は、ある時点の資産、負債および純資産、要するに会社の財務内容を表します。こちらについては、例えば、現金預金の残高に着目すれば、どのくらいの期間の支払いに耐えられるのか、ということがわかるはず。借入金があったら、売上高に対して大き過ぎないかを確認すべきでしょう。

――それだけでも、「漠然とした不安」から、一歩前進です。

田辺 以上も踏まえて、P/L、B/Sでチェックすべきポイントを具体的にみていくことにします。

損益計算書のチェックポイント

田辺 損益計算書では、「利益が出ているか」、さらに「利益の質が良いか」を確認することが、最も重要です。決算書から、次のような点をチェックしましょう。

まず〈売上高〉については、前期に比べて順調に伸びているか、逆に言うと急減したりしていないか。当然のことながら、売上が安定していないと、利益の伸びも見込めません。

売上高から売上原価を差し引いたのが、売上総利益いわゆる粗利です。この売上総利益を売上高で割ると〈売上総利益率〉が出ます。この数値が業界平均と比較して適正かどうか。業界の数値はネットなどで調べることができますから、確認してみてください。ちなみに、売上総利益率は、会社の収益性を示しています。

――売上がどれだけ儲けに結びついているかの1つの指標ですね。

田辺 次に利益ですが、先ほども述べたように、本業の儲けを示すのが〈営業利益〉です。この数値がやはり前期比で着実に伸びているのかどうかは、重視しなくてはなりません。

〈経常利益〉は、この営業利益に営業外損益を加味したものです。借入金の利息などを考慮しても利益が出ているのかどうかを確認できます。さらに、これに固定資産の売却益といった特別損益を含めたものが〈当期純利益〉となります。

「利益の質」と言いましたが、中には営業利益段階で赤字になったものの、特別利益を計上したことで最終的な利益は黒字を確保した、といったケースもあります。「結果オーライ」に見えて、決算書からは、本業はピンチに陥っているかもしれないことが読み取れるわけです。

――経営者としては、そこに目を向けて必要な策を講じる必要があるわけですね。

田辺 付け加えておくと、営業利益は営業総利益から〈販売費及び一般管理費〉いわゆる「販管費」を差し引いて算出します。販管費には人件費や広告費などが含まれるのですが、この費用が売上に対して膨らみ過ぎていないか、特に前期に比べて急増したりしていないか、というのも重要なポイントです。ここのチェックが甘いと、いくら売上を伸ばしても、利益体質にはなりにくいんですよ。

貸借対照表のチェックポイント

田辺 次に貸借対照表です。こちらは「財務体質が健全か」「資金繰りが安定しているか」の確認がポイントです。

1つ目は〈流動比率〉で、流動資産を流動負債で割り、100を掛けて算出します。これは「安全性指標」といわれ、120%以上なら資金繰りに余裕あり、とされています。

次に〈自己資本比率〉で、「純資産÷総資産×100」で求められます。こちらは「安定性指標」といわれ、30%以上ならば財務体質が安定している、と評価されるんですよ。

――理屈はともかく、一度計算してみる価値がありそうです。

田辺 また、継続的に黒字を出せているかのバロメーターが〈繰越利益剰余金〉の推移です。赤字基調になると、この数値が減少していきます。

あとは、〈借入金〉の状況ですね。借入の増減もさることながら、借りた分が投資の成果=売上の増加として表れているかどうかも、ぜひチェックしてほしいと思います。

――ご指摘の項目をチェックするだけで、会社の現状はだいぶ明らかになるのではないでしょうか。

「後編」では、決算書を経営に活かした事例や、活用のために必要なことなどについて、引き続き話をうかがいます。

「お客様に寄り添うこと」をモットーに、中小企業や個人事業主のお客様を中心に、税務・会計・経営に関するアドバイスやサポートを行う。税務申告や節税対策だけでなく、事業計画の作成や資金繰りの支援、経理業務の改善提案など、経営に関するさまざまな相談にも対応する。

URL:https://tanabe-tax.com/