贈与の「暦年課税」と「相続時精算課税」はどちらが得なのか それぞれのメリット・デメリットを解説

子どもなどに財産を贈与すると、贈与税の課税対象になることがあります。その贈与税に「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方式があるのをご存じでしょうか。課税の仕方には、2024年から大幅な変更も加えられています。それも踏まえて、実際に贈与を実行する際にはどちらが有利なのか、考えてみます。

贈与税とは

親などの個人から一定額を超える財産をもらった場合には、もらった人が贈与税を納めなくてはなりません(※)。その課税方法には、「暦年課税」(暦年贈与)と「相続時精算課税」があり、どちらかを選択することができます。

※会社など法人から財産をもらったときは、所得税の課税対象となる。

2023年度税制改正により、24年1月1日の贈与から、暦年贈与の相続財産への持ち戻し(生前贈与加算)期間などについての改定が行われました。ざっくりいえば、暦年課税には「不利」、相続時精算課税には「有利」な変更になっています。

それも含めて、それぞれの課税方法の仕組みからみていきましょう。

暦年課税の仕組み

年間110万円の基礎控除がある

一般的に贈与といえば、この暦年贈与をイメージすると思います。毎年1月1日~12月31日まで(暦年)の贈与には、110万円の基礎控除額が設けられており、贈与税はこれを超えた金額に課税されます。基礎控除額以内の贈与は非課税です。

この基礎控除を活用して、長期に渡って贈与を行えば、贈与税非課税、ないし少ない税負担で財産を渡していくことができます。相続時に被相続人(亡くなった人)の財産が減っていれば、相続税を抑えることができるため、相続対策としても広く活用されています。

贈与税の税率は?

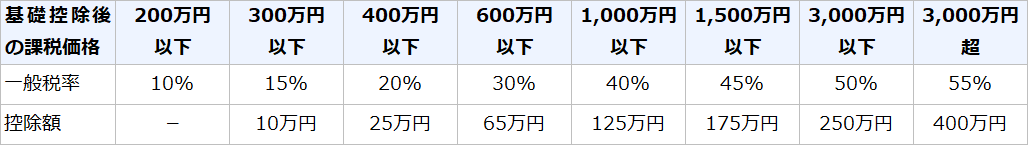

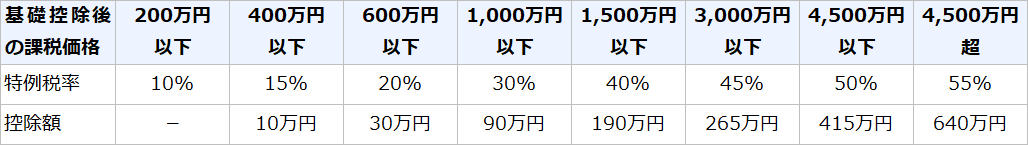

贈与税の税額は、次の「速算表」で計算することができます。

なお、「特例贈与財産用」とは、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の受贈者(贈与を受ける人)が、父母や祖父母などの直系尊属から贈与により財産を取得した場合、「一般贈与財産表」とは、それ以外の場合です。

贈与税の速算表【一般贈与財産用】

贈与税の速算表【特例贈与財産用】

例えば、18歳以上の子どもが、親から年間500万円の贈与を受けたとすると、贈与税は次のようになります。

500万円-基礎控除110万円=課税価格390万円

390万円×「特例贈与財産用」の400万円以下の税率15%=58万5,000円-控除額10万円=48万5,000円

税制改正で相続開始前の「持ち戻し」期間が延長

ただし、基礎控除を活用した暦年贈与には、期間の制限があります。23年税制改正以前は、贈与者(贈与した人)が亡くなった場合、その相続開始前3年間に行われた贈与の金額は、すべてその人の財産に戻され、相続税の課税対象とされました。

これを、相続財産への「持ち戻し」(生前贈与加算)といいます。仮に相続開始まで10年間、暦年贈与を行ってきても、3年分は贈与税の基礎控除による節税が「無効」になってしまう、ということです。なぜこのような仕組みがあるのかといえば、相続開始前の「駆け込み贈与」による相続税逃れを防ぐためです。

さらに、23年税制改正では、生前贈与加算の期間が、相続開始前3年から7年に延長されました。「無効」となる期間が倍以上になり、相続税対策としての暦年贈与のメリットは、かなり殺がれたといえるでしょう。

なお、生前贈与加算の期間は順次延長されていき、7年間の加算期間に完全に移行されるのは、2031年1月1日以降です。

相続時精算課税の仕組み

2,500万円の贈与まで贈与税はかからない→相続税で納税

一方、相続時精算課税は、「総額2,500万円に達するまでは、贈与税非課税で財産を譲ることができる」「贈与された分は、相続時に遺産額に加算して、相続税として納税する」という制度です。形のうえでは、税の支払いの先送りです。

贈与は何度でも可能で、累計の金額が2,500万円に達するまで、贈与税は課税されません。2,500万円を超えた場合には、超過分に一律20%の贈与税が課税され、納税分は相続税の納税の際に、その金額から控除されます。

相続時精算課税の要件

この制度を使う場合には、税務署に「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。ちなみに、暦年贈与は、事前の届け出などは不要で、贈与税が発生した年に、申告・納税を行えばOKです。

また、相続時精算課税には、贈与者、受贈者双方に、次のような要件があります。

贈与者:贈与する年の1月1日時点で、60歳以上の父母や祖父母など

受贈者:贈与する年の1月1日時点で、18歳以上の子どもや孫など

「値上がりの見込まれる不動産」などに節税効果

この制度を使った場合、相続財産に加算されるのは、贈与時点での評価額になります。現金は変わりませんが、不動産や有価証券の価格、事業承継の際の自社株の株価などは、贈与時と相続時で変動しているのが普通です。

これらが相続時に値上がりしていた場合、普通に相続するのに比べて節税になります。将来、値上がりが見込める不動産などは、相続時精算課税を使って贈与しておくのが得になる、というわけです。当然、値下がりしていたら、損になります。

「小規模宅地等の特例」は使えなくなる

不動産の贈与について注意が必要なのは、親と同居していた自宅などに適用される「小規模宅地等の特例」という相続税の特例が使えなくなることです。土地の評価額を80%減額できるという節税効果の大きい特例ですから、対象になりうる不動産については、相続時精算課税を使って贈与するのかどうか、慎重に検討すべきでしょう。

税制改正で基礎控除が新設された

23年税制改正では、相続時精算課税について「有利な変更」が行われた、といいましたが、それがこの制度には従来なかった基礎控除の新設です。暦年課税と同様、年間110万円まで、非課税で贈与することができるようになったのです。

しかも、暦年課税のような生前贈与加算はありません。相続開始まで、基礎控除を利用した贈与が可能な仕組みになっています。

それぞれのメリット・デメリットは

暦年贈与、相続時精算課税それぞれのメリット・デメリットをまとめると、次のようになるでしょう。

暦年贈与のメリット

・税務署への届け出などの必要がなく、手軽に贈与できる

・高額の財産を長期に渡って贈与していく場合には、相続時精算課税以上の節税効果が期待できることもある

暦年贈与のデメリット

・生前贈与加算により、相続発生前の贈与が「無効」になる⇒税制改正により、加算の期間が3年から7年に延長され、デメリットが拡大

相続時精算課税のメリット

・当座、納税(贈与税)の負担なしで、まとまった財産を譲ることができる

・相続発生時に贈与した不動産などが値上がりしていれば、節税になる

・税制改正で基礎控除が新設された+生前贈与加算なしで贈与できる⇒暦年贈与を超える節税効果の期待できるケースが増えた

相続時精算課税のデメリット

・税務署への届け出が必要など、制度の利用に手間がかかる

・贈与者が60歳以上でないと利用できない。受贈者は18歳以上の子や孫に限られる

・小規模宅地等の特例が使えなくなる

・いったん相続時精算課税で贈与を行うと、暦年課税は選べなくなる

どちらを選ぶべきか、選択のポイントは?

贈与税、相続税のトータルで考える

贈与の選択は、相続税とのトータル(贈与税+相続税)で考える必要があります。

そもそもの話をすれば、相続税にも基礎控除(「3,000万円+600万円×法定相続人の数」)があり、遺産総額がこれ以下の場合には、課税されません。実際、相続の際に相続税が課税されているのは、全体の1割程度です。

ですから、多くの家庭でまず気をつける必要があるのは、贈与税の基礎控除額を超える贈与ということになるでしょう。それを避けていれば、贈与税、相続税ともに課税されず、トータルの課税もゼロということになります。

問題は、資産が高額に上り、生前贈与も含めた対策を講じなければ、多額の相続税が見込まれるケースです。相続税も贈与税同様、累進税率(相続財産が多額なほど税率もアップ)になっています。両者の税率を比較しながら、どの程度の財産を生前贈与すべきか、2つの方法のどちらを選択すべきかを検討する必要があります。

税制改正により、相続時精算課税の有利さが増したのは確かです。しかし、暦年贈与を選ぶメリットがまったくなくなったわけではありません。例えば、高額の贈与を長期に渡って行う場合には、いぜんとして暦年贈与に分のあることもあります。長期間の贈与を行うことなどで、生前贈与加算のデメリットが相対的に小さくなるからです。

ただし、具体的にどこで有利・不利が分かれるのかの判断には、綿密なシミュレーションが必要になることも珍しくありません。

税の専門家に相談する

さきほども述べたように、いったん相続時精算課税を選択すると、暦年課税に変更することができなくなります。資産が高額な場合には、この分野に詳しい税理士に相談することをお勧めします。

まとめ

贈与には、暦年課税と相続時精算課税の2つの方法があります。資産の規模や贈与期間などを基に、有利なほうを選ぶようにします。迷う場合には、相続に詳しい専門家に相談するのがいいでしょう。

中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。

新着記事

人気記事ランキング

-

【最新動向】ガソリン税「暫定税率」12月廃止の可能性は?与野党合意に向けた最新協議と価格変動・代替財源の論点解説

-

相続放棄したら、未払いの公共料金や介護施設利用料はどうなる?相続放棄の注意点を解説

-

相続税対策としての生命保険の「非課税枠」とは その使い方と注意点を解説

-

円満な相続のため親が元気なうちにやるべきこと3つ

-

外国人による日本不動産購入の最新ルールと今後の規制を解説

-

通勤手当の制度変更で今すぐ必要な対応とは?遡及精算・就業規則見直し・社会保険への影響を徹底解説

-

75歳以上の医療費が2割負担に!対象者と家計への影響をわかりやすく解説

-

すき家、11年ぶりの値下げ概要と背景を解説!戦略の狙いと今後の展望とは

-

税金・公共料金をスマホで簡単支払い!キャッシュレス納付の方法とお得な使い方

-

贈与の「暦年課税」と「相続時精算課税」はどちらが得なのか それぞれのメリット・デメリットを解説